Chrome浏览器插件脚本请求失败后重试机制说明

来源: google浏览器官网

2025-07-21

内容介绍

继续阅读

google浏览器提供启动速度优化方法。结合实践案例,用户可以缩短启动时间,提高浏览器响应速度和操作效率。

Chrome浏览器移动端下载安装需关注注意事项,教程结合操作经验提供解析,帮助用户避免常见问题,顺利完成安装并优化移动端体验。

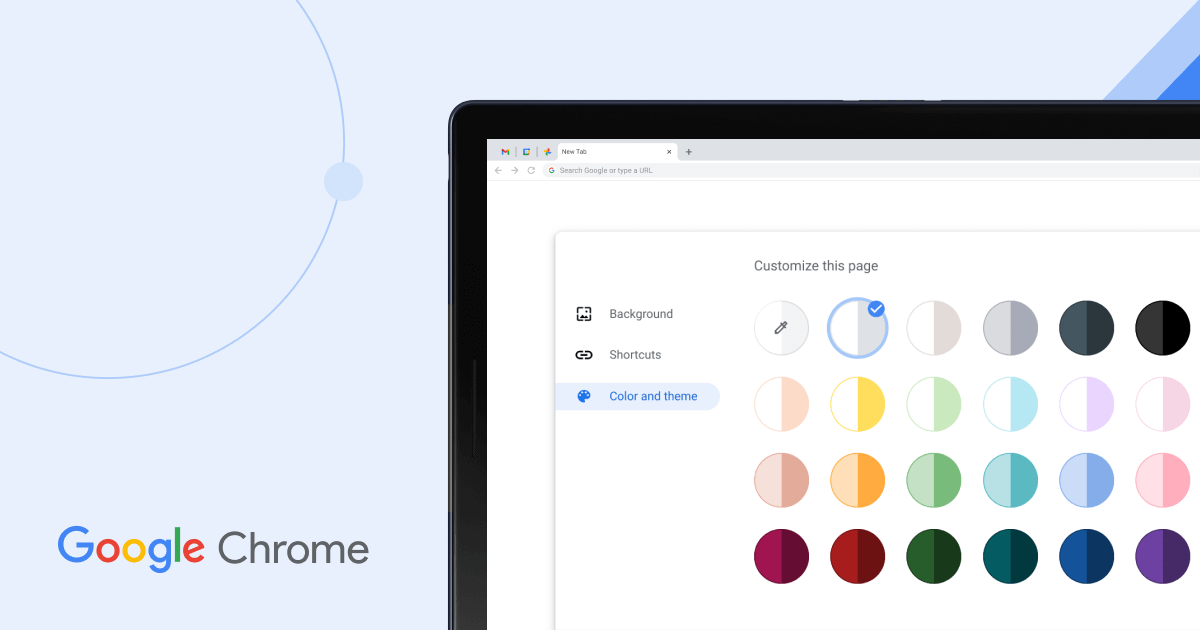

google Chrome浏览器下载安装后,用户可以自定义首页。教程指导设置背景、快捷方式及布局,让浏览器界面更加个性化。

Chrome浏览器多窗口操作经过实测分析,用户可以高效切换和管理多个窗口,实现多任务处理优化,提高浏览器使用效率和操作便捷性。

2025年Chrome浏览器与Internet Explorer进行对比测评,覆盖速度、兼容性及安全性分析,为用户选择浏览器提供科学参考和实际应用建议。

google Chrome浏览器在多标签页运行时性能差异明显,本分析提供优化技巧,帮助用户提升多任务浏览效率。